马永斌

【摘 要】 组织理论的发展经历了从单纯研究组织到研究组织与环境,再到研究组织与组织间关系这三个阶段。在全球化背景下,组织如何同其他组织发展合作关系,获取关键资源并实现创新已经成为决定组织成败的关键。本文用生态学的隐喻和社会网络理论的方法论对组织间关系进行分析,提出生态网这一高效的资源配置方式。生态网将具有相同或不同价值体系、功能、属性的组织融为一体,在结点之间的紧密联系与交互的作用下,形成价值共享和持续创新,从而具有广阔的应用前景。

【关 键 词】生态网;组织间关系;协同进化

【作者简介】马永斌,现任清华大学继续教育学院院长助理

在全球化的时代,组织间关系最突出的变化为组织边界的模糊化,即组织的发展日益根植于相互联系以及由各种各样的联系构成的组织网络之中。在组织网络中,决定组织成败的关键是如何与其它组织相互协调,将资源集中起来创造出新的价值。这就要求我们要建立组织间新的组织形式,这种组织形式必须能充分体现组织间资源的相互协调和聚集。本文所要提出的生态网就是这样一种新的组织间关系形式。本文将详细分析了生态网理论的形成背景、基本假定和内涵界定、结构组成和系统特征,以此构建出一个新型的组织间关系理论。

一、生态网的形成背景分析

从组织理论发展的历史来看,任何一种组织形式的产生都是为了适应当时社会、经济发展和科学进步的产物,生态网作为一种有效的组织形式,其产生有其特定的历史背景及其原因。

(一)经济全球化给组织发展带来新的机遇和挑战。

在经济全球化的影响下,全球统一市场的范围和领域进一步扩大,各区域组织之间的相互合作和优势互补的关系日益密切;生产要素在全球范围内自由流动和优化配置在进一步加速。这一新趋势无疑给组织带来新的机遇和挑战,组织的外部竞争环境、竞争规则发生了根本性变化。对组织而言发生了以下变化:(1)从“孤立走向合作,从单赢走向多赢”;(2)从只关心自身利益到开始关注组织存在的社会、生态、环境价值;(3)从只关心拥有者的利益到开始关注利益相关者的全方位利益;(4)从追求效率到挖掘潜力、协作创新。“合作”与“共赢”已成为全球化时代组织发展的主题。

(二)外部环境的复杂多变和不确定。

经济全球化的挑战以及新兴技术的发展,给组织带来了一个复杂、多变、混沌、不确定的环境。在此过程中,组织面临的一个突出问题就是如何在越来越复杂的环境中、在越来越动态多变的竞争条件下,增强组织适应当前变革环境的能力,增强组织的灵活性。因此组织获得成功的源泉则来自于对环境、生态和文化的适应与匹配。这就要求组织要建立起更加灵活的组织和管理模式,及时识别与把握机遇,通过组建动态的组织网络来达到规避风险和分散风险,进而降低风险,减少环境的不确定性。生态网作为网络组织的一种形式,是一种对环境更具适应能力的新型组织范式,它通过与环境的交互作用,能够更好地处理效率和灵活性的平衡问题,能够更好地与环境相匹配,实现与环境、组织的协同进化。

(三)科技创新和技术进步的加快。

随着人类社会的技术进步一日千里,科技、知识成为生产力的主要推动力量,组织所面临的技术环境发生了产品生命周期的缩短、研究开发成本的增加以及信息通信技术的飞速发展等方面的变化。这些变化是生态网形成的直接促进因素。产品更新换代加快、产品寿命周期缩短、品种增加、新品种的加速出现成为当前竞争的严酷事实。技术进步的加快,使得产品更加高科技化和复杂化,产品和服务的知识含量增加,同时也使产品的研发费用增加,这就使得很多组织都无法独自承担从市场调研、产品研发、生产、销售、售后服务这一庞大的系统工程。因此,也就在客观上要求组织能够快速集成、整合相关的资源,降低成本,提高新产品的设计和开发能力,分散风险,快速适应环境的变化。组织面对科技创新和技术进步的加快,迫切需要通过柔性、创新的组织形式适应复杂、剧变的外部环境。

可见,作为一种有效的组织形式,网络化组织正在发挥着越来越重要的作用。在一定的历史背景下,网络组织间的关系具有相互依赖、协同进化、共生共荣的生态系统特征,因此本文以社会网络理论和组织生态理论为基础提出一种新的组织间关系的分析范式——生态网。生态网的分析框架用生态学的隐喻和社会网络理论的方法论对组织间关系进行分析,强调组织间(包括不同类型的组织)的相互作用关系与生物界种群之间的共生关系极为类似,它们会由于外部因素的作用以及自身有意识的行为而集结在一起形成生态系统,在一定的价值链下共同生存和协同进化,达到共同繁荣的目的。

二、生态网的基本假设和内涵界定

生态网理论作为一种组织间关系理论,基于以下两个基本假设:第一,组织之间是否进行合作是基于“利他动机”和“利已动机”的双重动机的作用。双重动机之间相互作用,因此能够把源于利己动机的组织选择和通过利他动机的社会结构的约束有机地联系起来。生态网要实现共生共荣的目标就必须依赖于双重动机的假设。第二,组织间的生态网是建立在长期信任和相互责任的关系网络基础之上的。生态网理论并没有将组织孤立为一个独立的个体,而忽视其他组织的影响,而是认为这种影响在组织间关系网络中得以实现,应考虑处于多样化的变化中的组织间关系如何共同影响了网络成员的行为。

基于以上假设,在生态网内的组织间的关系相对于生物与生物、生物生物与环境之间的关系有着相似的内在机制——都由主体、客体、环境等要素组成;系统中各因子都存在着相互联系、相互影响与相互制约的关系,都存在着能量、动力、信息和资源等方面的交换;系统整体的健康、平衡、和谐与共生共存都是它们共同追求的目标。据此推理,生态网内各主体自身、各主体之间的关系与生物物种类似,同样具有生态性,符合生态系统的一系列特征。

因此,生态网可以定义为组织在动态复杂环境下为了自身生存和持续健康的发展,有意识地按照生态学的思维和原理,以价值传递为纽带,以共同进化为目标,与其他组织、及其利益相关的组织和个体共同构成相互作用、相互影响而形成的社会系统。这一定义可以从以下三方面来理解:

(1)生态网是组织间关系的一种形态,是组织间一种高效的资源配置形式。它是指在一定的区域内,各行为主体之间在交互作用和协同创新的过程中建立起来的相对稳定的、能够促进创新的、根植于本地的各种正式与非正式关系的总和。

(2)生态网是一种包含了一系列要素及其关系的概念性工具,用以阐明每个行为主体的战略逻辑。它描述了其所能为客户提供的价值以及组织的内部结构、合作伙伴网络和关系资本(Relationship Capital)等借以实现(创造、推销和交付)这一价值并产生可持续发展的要素。

(3)共同进化是生态网的目标,各成员组织通过相互间的合作与竞争(竞合关系)实现共同进化,进而推动整个生态网的进化。生态网中共同进化是通过网内各成员组织或子系统之间的协同作用,使相互依存的各子系统交互运动、自我调节、协同进化,最后导致新的有序结构,这种新的有序结构即生态网各成员共同进化的结果。

三、生态网的结构分析

从生态网的结构来看,生态网由三部分组成,分别为组成网络的主要结点、网络中各个结点之间联接而成的关系联结以及网络环境。组织之间及其外部环境之间结成了网络互动关系,形成了生态网的结构雏形。在这一网络结构中,组织(包括不同类型的组织)是网络的结点;直线是网络的联结,表示信息、技术、人才、资金以及政策等资源的流动。至于网络的交流方式,有正式的,如契约贸易、展销会、商务洽谈、各种类型的研讨交流等;也有很多非正式的。这样,生态网就提供了比等级组织更为广阔的联系和交流界面,使得创新活动可以在多个层面多个环节中发生,具有比等级组织更灵活、比市场组织更稳定的双重优势,成为当前复杂多变的环境中,各行为主体所采取的新型组合和运作方式。

结点是生态网的枢纽,它是指生态网内能够产生和消耗创新要素、资源的行为主体,需要强调的是这里的行为主体并不局限为同一类型的组织,例如大学、政府、企业可以均作为结点相互作用。行为主体结点在参与创新活动的过程中,通过自身的行为实现自身和外部的创新,最终促进整个网络的创新。行为主体结点的行为受到自身行为性质的限制,也就是说不同类型的行为主体在创新网络中扮演不同的创新角色,从不同的角色出发产生各异的功能在网络中,它们并不是随意聚集在一起的,而是靠显性或是隐性的利益关系联结起来,在与各利益相关成员相互利用、相互依赖的基础上形成的有机组合。

联结包括结点间正式和非正式关系的总和,以及在结点间起桥梁作用的各种中介机构。结点与结点的联接方式和渠道就是网络的联结,联结是资源、信息等流动的路径,它是各个组成网络结点的行为主体在参与创新的活动中,彼此之间通过产品、服务、资金等资源的交易以及知识、信息等的流动和扩散等而建立起来的联系。网络中各结点之间的关系联结,既是知识、信息和技术传递扩散的关键渠道,又是知识、信息、技术等在扩散过程中创造价值或知识增值的“价值链”。因此,网络中的关系联结也比较复杂,因为网络中的每一个结点都有可能与网络中的其他结点,直接地或间接地进行联接与合作,发生联系。

因此,从结构上看,生态网不是固定的不可改变的等级协议,而是开放的、动态的、平等与互惠的、交流上是多渠道的多层次的结构。它将整个生态系统的资源进行整合,各结点共同发展自己的能力和作用,并注意将自己与未来的方向结合起来,共同投资于为合作方创造价值的过程中。

四、生态网的系统特征分析

根据以上分析,可以得出生态网作为组织间关系的一种形态,兼具组织网络和组织生态两大特性,具体来说有以下三点:

(一)动态开放

根据系统论的研究结果,只要一个整体中的个体之间存在着有规律的相互联系和作用,并且这个整体具备与外部环境相互联系和作用的秩序和能力,就是一个开放的系统。生态网作为组织间关系的一种形态,并不是与外界环境割裂的封闭系统,而是依赖与外界环境的资源和信息进行交换来维护自我发展的开放系统。在这样一种开放的系统网络之中,组织都更多地将注意力从关注组织内部转向它们所参与的生态网络的整体生存环境。而且,它们将这种网络视为一种有机的、与外部环境相适应的生态系统,而不仅仅是传统意义上的联合体。对于组织来说,现在它们所面临的一大挑战就是如何管理好它们各自组织本身并不直接拥有的资产,即对外部环境进行管理与控制。

同时,生态网又是一个复杂、动态的系统。由于网络中的各个行为主体及其相互之间的网络联系随时都在发展变化,网络中流动的生产要素以及知识、信息等也在不断更新,因而呈现出动态性的特征。可以说生态网的培育与形成,本质上就是一个发展变化的过程。这种动态性主要由两方面原因引起:一方面,由于网络结构变化引起网络的动态性,主要表现为结点位置变化和联结内容变化。另一方面,由于网络内行为主体数量变化引起的动态性。网络内行为主体的不断诞生、破产以及被兼并、迁入迁出等,网络中行为主体的数量不断变化,而网络中的各种联系也随时发生变化,或更紧密,或更疏松,或消失等。

(二)协同进化

在自然界生物系统中,每个生物体相互依赖,相互联系,共同进化以适应环境,生态网内的组织亦是如此。系统内的各个组织成员相互关联、相互影响,每个结点组织的战略和行动都会对其他结点组织的战略和行动产生影响,为了适应不断变化的环境,各结点需要在经济、文化、地域、技术等各个层面相互合作。

生态网的本质是系统成员的协同进化,即成员们在合作与竞争中协同发展。这也是生态网区别于其它网络的根本特征。所谓的协同进化,在生态学里,它指的是一个物种的性状作为对另一物种性状的反应而进化,而后一个物种的这一性状本身又是对前一种的反应而进化。对于自然生态系统,这种协同进化可产生在捕食者与猎物物种之间、寄生者与宿主物之间、竞争物种之间。

对于生态网来说,协同进化是它的本质,也是该网络系统追求的目标。更详细地说,系统成员通过功能耦合形成超循环共同发展各自的管理能力、创新能力、技术水平、营销水平等等。在此过程中,任何心存侥幸心理,期望“渔翁得利”的思想是绝对不可取的。如果某个成员试图“搭便车”,或是创新跟不上等等,那么它将会被生态网淘汰,取而代之的是生命力更强的成员。协同进化也不仅仅是相互交换产品和信息那么简单,协同进化的核心思想是信息共享和共同创造价值。因此,组织结网的目的在于构筑强大的信息和资源的共享能力,进而构筑强大的研发攻关能力。协同进化强调相互合作,但并不排斥竞争。根据哈肯(Haken H)的协同论,竞争是系统演化最活跃的动力。竞争可能会造成生态网在某一方面多样性的降低,但它却为在更高水平上多样性增加提供了平台。

(三)松散联结

生物生态系统的特征是,具有大量的松散联结的参与者,其中每个参与者都依赖其他的参与者,以取得各自良好的生存能力和效果。因此,生物生态系统中各物种命运都彼此攸关。就像生物生态系统一样,生态网也是由众多实体组成的一个大型的、松散联结的网络。生态网内部的各个参与者,无论其规模、实力大小,都是完全平等、独立的,它们之间的关系不是传统组织结构中的垂直等级关系,它们之间没有确定的契约和组织结构,没有支配与依附,所有行为主体都以平等的身份与地位参加结网,各个参与者结网的目的都是希望通过合作实现在战略、利益、资源能力上的互补。生态网络因此不是固定的、不可改变的和等级的协议,而是相对松散的、非正式的、隐含的、可分解和重组的相互关系系统。

这样,传统的以支配与受支配为主要特征的等级制就被伙伴关系和以合同为基础的网络所取代。这种网络是通过结点之间的合作交往、依赖来维持的。因此,一般来说,在生态网内部没有起支配作用的结点,也没有受支配的结点。通过各结点相互作用、相互激发,产生“整体大于局部”的效果。在生态网中,组织之间是平等的利益相关者关系,每一行为主体的利益都与整体生态网的利益结合在了一起。

以上这些特征是生态网区别于其他网络组织的主要方面。生态网从本质上说是由具有不同利益但联结到一个共同整体的各个结点所构成的网络,其中每个结点都依赖于其他的结点,以取得各自良好的生存能力和效果,从而使得整个生态网体现出强大的生命力和长期演化的动力。正确认识和把握生态网的系统特征,不仅有利于分析现实中组织间关系的生态网特征,而且有利于将生态网理论应用于实际中,例如政府部门可以为构建区域生态网系统而制定和设计有效的政策和机制,从而实现区域内各组织的协同进化,实现共同发展。

五、结语:生态网应用前景分析

生态网理论以生态系统的隐喻所提供的视角来考察组织间关系,提出了一种新的高效的资源配置模式,强调网络内各成员通过正式与非正式的交流,在网络内实现资源互补、节约成本、共同抵制风险的目的;同时结点之间相互依赖、相互联系从而共同进化以适应外部环境的变化。这种共赢的结网目的更好的适应了当前“超竞争时代”竞争与合作并存的要求,从而具有广阔的应用前景。

(一)在商业组织中的应用

商业组织的网络化链接有着悠久的历史和深厚的根基,早在几个世纪以前,意大利的服装业就以许多组织组成的松散链接的网络形式来发展的。越来越多的企业认识到在全球化的背景下,主要的战场不是在单个企业之间而是在企业所属的网络之间。因此构建或加入一个高效健康的网络已经成为决定企业生存与发展的关键。

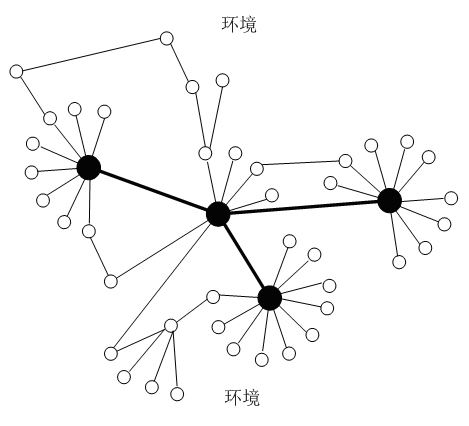

商业组织的生态网是由众多企业组成的一个大型的、松散联结的网络,见图1,企业作为网络中的结点,通过正式与非正式的联结彼此相互作用。与传统的网络组织不同,生态网强调的是网络企业间的相互依赖关系和整个生态网的进化。结点只有将自己置于与其共命运的生态网中,才能实现自身与生态网的共同进化。

图1.商业组织生态网结构图

生态网中处于中心的企业(上图以黑点表示)享有最丰富广泛的联结,通过这种联结构建了一个动态的、网内其他结点可赖以生存的网络系统。处于中心的企业一方面通过这一网络一方面整合网络内的重要资源和能力,另一方面与其他结点共享信息、智力和有形资产。其余的企业(上图以白点表示)围绕在中心企业的周围,利用网络共享资源降低风险,以提升自身专业化水平从而对网内其他结点形成互补。可见生态网内的结点不论规模大小都彼此担任不同角色而相互依赖,在网络内实现价值共享和持续创新,因此赋予生态网极大的生命力,促进了整个网络的协同进化能力。

(二)在不同类型组织中的应用

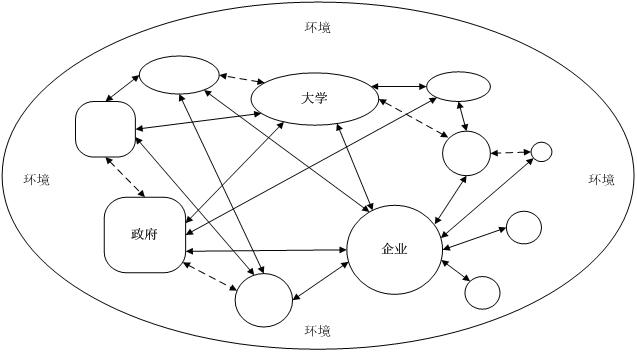

生态网理论在不同类型组织中的应用最为典型的是在国家创新体系中构建大学-政府-企业生态网。在国家创新体系中,大学、政府和企业是三个不同组织属性的主要行为主体,它们之间能否构建一种高效而健康的合作模式,是国家创新体系是否能够真正建立的关键所在。在以大学、政府和企业为主要行为主体所构建的生态网(以下简称为大学-政府-企业生态网)中,如图2所示,大学政府和企业是网络的结点;直线是网络的联结,表示信息、技术、人才、资金以及政策等资源的流动。至于网络的交流方式,有正式的,如委托开发、合作研发、产学研联盟等各种类型的合作交流等;也有很多非正式的,例如中介机构所形成的信息传导机制。

图2.大学-政府-企业生态网结构图

从上文我们对生态网的内涵和系统特征的分析中可见,大学-政府-企业生态网是一种松散的协同进化的组织间关系形态,因此各行为主体在合作研究开发及创新活动过程中可实现诸多协同效应,包括:整合各种创新资源,进行有效的资源配置;进行合理的分工和协作;节省交易费用;有效地降低创新风险;实现知识共享和技术扩散;吸引更多的创新人才、创新项目等。可见大学-政府-企业生态网与传统的官产学研合作不同在于,它强调摒弃官本位思想,构建平等的生态网合作关系;主张引入市场机制,保持生态网的动态开放;倡导塑造共赢文化,实现生态网协同创新。

【参考文献】

[1] [美]詹姆斯·弗·穆尔. 竞争的衰亡——商业生态系统时代的领导与战略[M]. 北京: 北京出版社, 1999.

[2] [美]理查德L.达夫特. 组织理论与设计[M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2002.

[3]马尔科•扬西蒂, 罗伊•莱维恩. 共赢:商业生态系统对企业战略、创新和可持续性的影响[M], 王凤彬等译. 北京: 商务印书馆, 2006.

[4] [美]马可•扬西蒂, 罗伊•莱温. 制定战略:从商业生态系统出发[J]. 哈佛商业评论, 2004(4):236-264.

[5] 彭璧玉. 组织生态学理论述评[J]. 经济学家, 2006(5):111-117.

[6] 斯格特. 组织理论:理性、自然和开放系统[M]. 北京: 华夏出版社, 2001.

[7] Aldrich HE. Organizations evolving.London/Thousand Oaks,CA: Sage, 1999.

[8] Baum JAC, Singh JV. Evolutionary Dynamics of Organizations.New York:OxfordUniversityPress, 1994.

[9] Bruce R. Barringer, Jeffrey S. Harrison. Walking a tight rope: creating value through inter organizational relationships. Journal of Management, 2000, 6(3):367-403.

[10] Joseph Galaskiewicz. Interorganizational relations. Annual Review of Sociology, 1985,11:281-304.

[11] Pfeffer, J. &Salancik, G. R. The External Control of Organizations: A resource dependence perspective,New York: Harper & Row, 1978.

[12] Thomas Ritter& Hans Georg Gemünden. Interorganizational relationships and networks: An overview.Journal of Business Research, 2003, 56(9):691-697.

(该文发表于《商业研究》2010年第9期)