崔国文 王小平 李立匣

【摘 要】军转干部是党和国家不可多得的人才,如何帮助其完成人生的职业转换,培训工作起着非常重要的作用。清华大学继续教育学院积极探索了新形势下军转干部培训的模式,将面授与网络培训相结合,针对性地设置了课程体系,实现了课堂讲授、网络学习和课外活动的互动教学。

【关 键 词】军转干部;教育培训;网络学习

【作者简介】崔国文,现任清华大学继续教育学院副院长

王小平,现任清华大学继续教育学院军地两用人才培训中心主任

李立匣,现清华大学继续教育学院司法培训中心职员

军队转业干部是党和国家的宝贵财富,据了解,近年来我国每年平均有8.8万军队干部转业到地方工作。军转干部如何顺利走向新的工作岗位,不仅关系到个人职业生涯发展,也是军队转业干部安置工作的重要方面,受到国家有关部委的高度重视。清华大学继续教育学院作为清华大学专门一所从事继续教育的学院,依托其丰富优质的教育培训资源,针对军转干部培训特点,在培训方式、教学服务等方面进行了积极的探索和尝试。

一、军转干部培训的意义及特点

建国以来我国有300万左右的军人转业到地方企业工作,军队人才建设吐故纳新。妥善安置经培训后的转业军人到地方工作,不仅十分有利于国家的经济建设,也是对为国家做出巨大奉献的军人应有的回报,更是十分有利于构建中国特色社会主义和谐社会。美国退伍军人有2700万,每年约有20万退役官兵,他们基本上都得到了美国政府较好的安置及安置前的优质的教育培训。当然,我国的国情不同,做法也不可能相同。但是我们对此的认识高度及思考的深度决不应该亚于美国政府。进一步贯彻落实国家有关部门的指示精神,加强军转干部的培训工作,具有重要的政治和社会意义。

为了做好军转干部的培训工作,我们应该首先了解军转干部培训的某些特点。

(一) 量大、面广,学历与资历不同,不易组织

军转干部每年有数万人,且分布在全国各地;年龄多在30到45岁之间,学历与资历不尽相同,在部队担任过不同的职位。

(二) 专业分散,众口难调

军转干部转业后择业方向各不相同,有的选择为政府、事业单位,有的选择企业或自主择业。他们原有的专业背景较为分散,转业后从事的职业差异性也较大。

(三) 管理难度大,培训质量不易控制

因上述不同的特点,军转干部较难实现集中内容、集中队伍的培训,培训质量也难以保证人人满意。

(四) 人均培训经费有限

军转干部人均培训经费不足,对培训组织工作带来一定的困难。目前有关方面正在积极想办法解决之。

针对全国军转干部培训工作的上述特点,如何有效地开展培训,提高培训质量是摆在我们面前的新课题。

二、清华大学继续教育开展军转干部培训的尝试

清华大学承担着“培养人才、科学研究和社会服务”三大任务。建校96年以来,培养了数十万优秀的大学生和研究生。特别是经过“211工程”建设和“985计划”的实施,清华大学在学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究以及整体办学条件等方面均跃上了一个新的台阶。

清华大学继续教育秉承“教育创新,服务社会”的宗旨,截至2006年,在学院参加培训的各类学员已达四万余人次,涉及政府公务员、各类企业家等高层培训。此外,清华继续还十分重视教育扶贫工作,目前建成了一百多个教育扶贫现代远程教育扶贫教学站,培训当地干部、中小学师生及农业技术人员累计达30万人次,成为清华大学服务社会的重要窗口。

清华历来就有“爱国拥军”、“教育服务社会”的光荣传统,几代耕耘,清华学历教育培养了大批的国防建设人才,为我国的国防事业做出了卓越的贡献。被授予“两弹一星功勋奖章”的23名功勋科学家中的14位就出自清华大学。国防定向生正陆续走进军队和国防单位等等。清华继续教育也在积极支持着国防人才建设。2006年11月国务院军转办委托清华大学继续教育学院成功举办了“首届企业管理培训班”,培训对象为进入中央直属企业的军队转业干部,培训人数达200余人,共涉及中央直属企业180多家。新华社、《人民日报》、央视7台、《解放军报》、《人民网》等多家媒体进行了报道,在全国军转系统和社会各界引起了较大反响。

军转干部在部队练就了坚忍不拔、忠于职守、团队协作等优良品质,是一支在经济建设领域内不可多得的人才队伍。但是从熟悉的部队工作跨越到复杂的经济环境中,难免会有些无所适从。针对军转干部的培训需求和特点,我们将课程目标定位为:“调整心态、重新职业定位与职业生涯规划;转变观念、树立自信、认识企业、学习企业”。开设了《宏观经济》、《职业生涯规划》、《企业管理核心课程》、《压力应对与心理健康》、《有效沟通》、《成功经验分享》等课程,组织了《如何实现自我角色转变》演讲比赛。

培训结束后,多数学员希望有机会更加系统全面地学习。为能满足军转干部的持续学习需求,我们开始探索了将面授与远程有机结合的培训模式。2007年12月即将举办的“第二届企业管理培训班”,在面授基础上增加了网络课程,为军转干部完成职业转换提供更大的智力支持。

三、军转培训“混合学习”模式

混合学习(Blended Learning)的概念是近几年西方发达国家在企业培训中提出的。随着网络教学实践的不断深入,混合学习正被看成是信息时代具有发展潜力的学习方式。在这里我们所指的混合学习是面授教学和网络学习有机结合的形式。

众所周知,网络学习具有面授所不能比拟的优势:(一)学员可以在“课程超市”中自主选课,实现个性化学习;(二)化整为零,组织方式灵活。学员可不必大批集中,减轻繁冗的组织工作;(三)随时随地,学习时间灵活。可通过投影集体学习,也可在办公室或家里自主上网学习;(四)成本优势。可以以较低的人均培训成本实现教育规模的扩大化。

鉴于网络教学的优势和军转培训特点,我院组织专门力量研发了“国务院军转办-清华军转网络学习”项目,力求发挥清华大学远程教育的优势,使更多的军转干部能够享受到清华大学的优质教育培训资源。

(一) 军转网络学习的课程体系

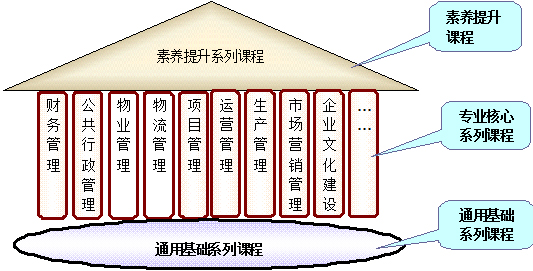

自2006年以来,我院已组织专人成立项目组,在国务院军转办领导下进行了针对性课程研发,形成了通用基础、专业核心、素养提升三大系列,如图1所示。

图1 军转网络学习课程体系

素养提升系列课程包括:科技前沿、人文精神、文化典籍、企业家论道、创业分享、企业论坛、名家思想、国情视野、理财人生、养生与健康等内容。

通用基础系列课程包括:心态调整、角色转变、健康人生、职业化塑造、公司治理与资本运作、战略管理与智慧谋略、领导力与执行力、管理经济学、中国国情与国家战略等。

课程体系动态变化、与时俱进,力求保证课程的丰富性、时效性和适变性,为军转干部打造一个随时学习、终身学习的网络环境。

(二) 网络学习方式

学员凭借网络学习卡,通过互联网络接收清华培训课程,实现随时随地自主学习。学员可任选自己感兴趣的网络课程,教学管理平台可实现对每位学员的学习过程、学时完成情况(考勤记录)进行远程监控、记录和管理。

(三) 网络学习认证

根据自身基础及所从事的专业,学员可以自主选择学习内容,选课顺序不限。学完一定的学时,经过考核可申请认证。通常是要求结合所学知识、技能与本人实际工作,独立完成一篇课程综合论文(不少于2500字)。

网络学习虽然有量大面广的优势,但培训效果却较难控制。此外,由于长时间的远程学习,也很容易造成心理厌学甚至辍学的现象。因此,如何有机结合面授与远程的优势,做到既能提高培训质量,又能提高培训效率是需要进一步解决的难题。对此,我们进行了初步的尝试,比如网络教学加强了学习监督和网上交流;面授教学开辟了网络讨论区和提交网络作业;对参加面授学习的学员开通网络学习服务等等。

四、几点体会与总结

军转干部培训意义重大,我们结合自身的培训资源优势和教学服务规范对该项工作进行了积极的探索,主要体现在以下几个方面:

(一) 在教学内容上,突出针对性和实用性。

转业到企业的军转干部,一般具有较高的综合素质,但对企业的经营管理还比较生疏。因此,在课程设置上,围绕企业经营管理的人、财、物等几方面,由浅入深、循序渐进地展开培训。

为了增强转业干部的自信心,我们还增加了个人职业生涯、压力管理等实用性的课程,并请已经取得一定成就的优秀转业干部现身说法,从理论与实践两方面为学员们克服迷茫心理,增强了到地方建功立业的自信心。

(二) 在教学方法上,突出互动性和趣味性。

打破传统以课本为主的教学方式,开展互动式教学。如:每一节课都留出一定的时间,由学员进行提问、老师答疑。同时,邀请优秀军转干部与学员们分享成功的经验。这种互动式的教学,不仅使课堂学习更活泼,也较好地保证了所学内容及时得以消化与加深理解。

除课堂教学之外,还组织学员到优秀企业参观学习,切身感受现代化企业的经营管理现场,并组织现场讨论、演讲辩论赛、课外体育趣味比赛等,既丰富了课外生活,又增加了学员之间的相互了解。

(三) 在教学模式上,采取面授与网络有机结合。

面授与网络教学优势互补、相互渗透,将最大限度地实现教育培训资源的共享,提高培训质量。优秀的网络学员将参加每年的面授学习班,以增强同学联络和班级凝聚力。

(四) 在教学管理上,聘请具有深厚理论基础和实战经验讲员,并配置专职班主任。

教育培训不同于传统教育模式,学员社会阅历较丰富,具有一定理论水平和企业经验的讲员受到学员们的广泛欢迎。专职班主任全程负责教务管理和监督学习,学员能方便地联系到班主任,各种问题就可以以最快的方式得到妥善的解决。

五、结束语

军转干部培训具有重要的社会和政治意义。人事部、国务院军转办充分肯定了清华在军转干部培训改革中所做的积极努力和成功尝试,已批准清华大学继续教育学院作为首家“全国军队转业干部教育培训基地”,以进行军转干部教育培训工作的改革试点。

结合军转干部培训特点,清华将充分利用其优质的师资队伍和教学服务优势,继续探索新形势下的军转干部培训模式,帮助更多的军队转业干部实现人生的成功跨越,为构建中国特色社会主义的和谐社会而做出应有的贡献。

(该文发表于《继续教育》2008年第1期)